المجلة: Scientific Reports، المجلد: 14، العدد: 1

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55530-7

PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38448465

تاريخ النشر: 2024-03-06

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55530-7

PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38448465

تاريخ النشر: 2024-03-06

افتح

المرونة الأكاديمية، الكفاءة الذاتية، والدافعية: دور أسلوب التربية

أظهرت الأبحاث السابقة أن أسلوب التربية يؤثر على المرونة الأكاديمية. ومع ذلك، فإن القليل من الدراسات قد ركزت على الآلية الكامنة وراء العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية. تهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين أسلوب التربية لدى المراهقين والمرونة الأكاديمية، مستندة إلى إطار نظرية التعلم الاجتماعي المعرفي. بشكل محدد، ترغب في استكشاف الأدوار الوسيطة للكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي في هذه العلاقة. كان المشاركون 518 طالبًا تم اختيارهم عشوائيًا من المؤسسات التعليمية في مقاطعات الصين: تشجيانغ، شنغهاي، وجيانغسو. كانت نظرية التعلم الاجتماعي المعرفي هي الأساس النظري للدراسة، وتم استخدام استبيان سلطة الوالدين لقياس أسلوب التربية. من بين المستجيبين،

الكلمات الرئيسية: نظرية المعرفة الاجتماعية، المرونة الأكاديمية، الدافع الأكاديمي، أسلوب التربية، الكفاءة الذاتية

الاختصارات

نمذجة المعادلات الهيكلية

متوسط التباين المستخرج (AVE)

عامل تضخم التباين (VIF)

نسبة الحرجة

متوسط التباين المستخرج (AVE)

عامل تضخم التباين (VIF)

نسبة الحرجة

أسلوب التربية PS

الكفاءة الذاتية

الدافع الأكاديمي

المرونة الأكاديمية

الكفاءة الذاتية

الدافع الأكاديمي

المرونة الأكاديمية

الأشخاص الذين يواصلون حياتهم الأكاديمية بفعالية على الرغم من التحديات في الحياة هم أمثلة على الأشخاص المرنين. وفقًا لجرين

ويظهرون أداءً عالي المستوى، خاصة في مواجهة ظروف الحياة الصعبة والظروف المعيشية القاسية التي قد تجعلهم عرضة للفشل الأكاديمي والتسرب.

الكفاءة الذاتية

الكفاءة الذاتية، وهي مفهوم أساسي في نظرية ألبرت باندورا الاجتماعية المعرفية، تعتبر ضرورية في علم النفس وسلوك الإنسان.

الكفاءة الذاتية في البيئة الأكاديمية أمر حاسم، خاصة بين طلاب الجامعات، لأنها تؤثر بشكل كبير على موقفهم تجاه التعلم، والإنجاز الأكاديمي، والتجربة التعليمية بشكل عام. طلاب الجامعات الذين يتمتعون بكفاءة ذاتية أكاديمية قوية يحددون أهدافًا أعلى ويكونون أكثر التزامًا لتحقيقها لأنهم يعتقدون أنهم قادرون على النجاح في المهام الأكاديمية.

الدافع الأكاديمي

الدافع هو عامل مهم في السلوك البشري، حيث يعمل كقوة دافعة وراء السلوكيات والقرارات والأهداف البشرية. إنه تفاعل معقد بين المتغيرات البيولوجية والعاطفية والاجتماعية والمعرفية التي تدفعنا للتصرف بطرق معينة. اعتمادًا على مصدر الحافز، قد يكون داخليًا أو خارجيًا.

الدافع الأكاديمي مهم للغاية، خاصة بين طلاب الجامعات. الجامعة هي فترة مهمة يستعد فيها الطلاب لمهنهم المستقبلية ونموهم الشخصي. الدافع الأكاديمي حاسم خلال هذه الفترة لأنه يؤثر بشكل مباشر على فعالية تعلم الطلاب، وإنجازاتهم الأكاديمية، وقدرتهم على التعامل مع الضغوط والمشاكل الأكاديمية.

دور أسلوب التربية

أسلوب التربية، كونه المحدد الرئيسي لنوع البيئة المنزلية التي يتعرض لها الطفل أثناء نشأته، يلعب دورًا حيويًا في تطوير القدرة على التكيف لدى الطالب. يعد أسلوب التربية تحديًا كبيرًا للباحثين. توجد عدة نظريات حول أسلوب التربية. نظرية أساليب التربية لباومريند، التي أسستها باومريند.

تؤكد نظريات أسلوب التربية على أن نجاح أنماط التربية المختلفة يمكن أن يختلف بشكل كبير عبر مراحل نمو الطفل المختلفة، مما يبرز أهمية تعديل استراتيجيات التربية مع نمو الأطفال. نظرية الارتباط

الدعم والتشجيع على الاستقلال، وهو أمر حاسم للطلاب الذين يواجهون عقبات أكاديمية

الدعم والتشجيع على الاستقلال، وهو أمر حاسم للطلاب الذين يواجهون عقبات أكاديمية

أشارت الأبحاث إلى أن نوع التربية التي يتلقاها الطفل له علاقة بقدرته على المثابرة أكاديميًا، وهي منطقة يُعتبر فيها الكفاءة الذاتية متنبئًا محتملاً.

أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية

أظهرت الأبحاث ذات الصلة أن أسلوب التربية له علاقة بالمرونة الأكاديمية.

وفقًا لرومانو، أنجيليني

أسلوب التربية H1 مرتبط بشكل إيجابي بمرونة الطلاب الأكاديمية.

الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي

لقد أثبتت العلاقة بين الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي أنها صعبة النمذجة في علم النفس التربوي. هناك أربع فئات من الأدبيات حول العلاقة بين الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي. بعض الدراسات فحصت الارتباط بين الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي في هذا الاتجاه: الكفاءة الذاتية

فهم العلاقة بين الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي أمر حاسم لفهم تعلم الطلاب وإنجازاتهم. قد تكون العلاقة بين الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي أكثر أهمية من مجرد فحص تأثير الكفاءة الذاتية على الدافع الأكاديمي. وذلك لأن العلاقة تأخذ منظورًا أوسع، يكشف كيف تتفاعل هاتان السمتان وتؤثران على بعضهما البعض في البيئات الأكاديمية. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الفرضية التالية:

H2 هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكفاءة الذاتية والمرونة الأكاديمية.

الكفاءة الذاتية كوسيط

في نظرية التعلم الاجتماعي المعرفي، أكد باندورا

H3 أسلوب التربية مرتبط إيجابيًا بالكفاءة الذاتية الأكاديمية.

H4 تلعب الكفاءة الذاتية دورًا وسيطًا في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

H4 تلعب الكفاءة الذاتية دورًا وسيطًا في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

الدافع الأكاديمي كوسيط

يمكن أن تلهم الطريقة التي يتفاعل بها الآباء مع أطفالهم الدافع الأكاديمي. وقد تم الافتراض أن أسلوب التربية قد يلعب دورًا في تشكيل الدافع الأكاديمي في سياق الرحلة التعليمية

يلعب الدافع الأكاديمي دورًا في المرونة الأكاديمية للطلاب الجامعيين. وفقًا لنوقراها، فاخريان

يمكن أن تؤثر الكفاءة الذاتية على قدرة الطلاب على تنظيم تعلمهم بأنفسهم. الطلاب الذين لديهم مستوى عالٍ من الكفاءة الذاتية هم أكثر عرضة لأن يكونوا مدفوعين للتخطيط، والمراقبة، وتغيير استراتيجيات تعلمهم. الكفاءة الذاتية هي مؤشر مهم للدافع الأكاديمي

استنادًا إلى الأبحاث المقدمة أعلاه، فإن الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في إمكانية أن بعض جوانب أسلوب تربية الوالدين قد تؤثر بشكل إيجابي على المرونة الأكاديمية من خلال الأدوار التي تلعبها الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي كوسائط. بناءً على ذلك، يتم تقديم الاحتمالات التالية للنظر فيها:

H5 أسلوب التربية مرتبط إيجابيًا بالدافع الأكاديمي.

H6 الكفاءة الذاتية مرتبطة إيجابيًا بالدافع الأكاديمي.

H7 الدافع الأكاديمي مرتبط إيجابيًا بالمرونة الأكاديمية.

H6 الكفاءة الذاتية مرتبطة إيجابيًا بالدافع الأكاديمي.

H7 الدافع الأكاديمي مرتبط إيجابيًا بالمرونة الأكاديمية.

H8 يلعب الدافع الأكاديمي دورًا وسيطًا في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

الوساطة المتسلسلة للكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي

الكفاءة الذاتية والمرونة الأكاديمية هما مفهومان نفسيان يتم فحصهما بشكل متكرر من حيث التعليم والتنمية الشخصية. على الرغم من أنهما مفهومان مستقلان، إلا أن هناك رابطًا محتملاً بينهما لأن كلاهما يساهم في قدرة الفرد على التنقل والازدهار في السياقات الأكاديمية.

ترتبط المستويات الأعلى من الكفاءة الذاتية عادةً بتحسين الإنجاز الأكاديمي والمثابرة. الطلاب الذين يؤمنون بقدراتهم على النجاح هم أكثر عرضة لوضع أهداف طموحة، وبذل الجهد، والتحمل في مواجهة الصعوبات.

تلعب الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي دورًا وساطيًا متسلسلًا في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

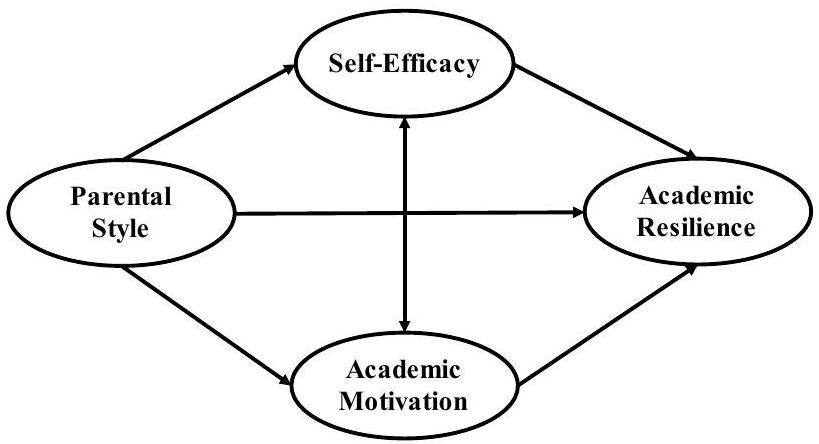

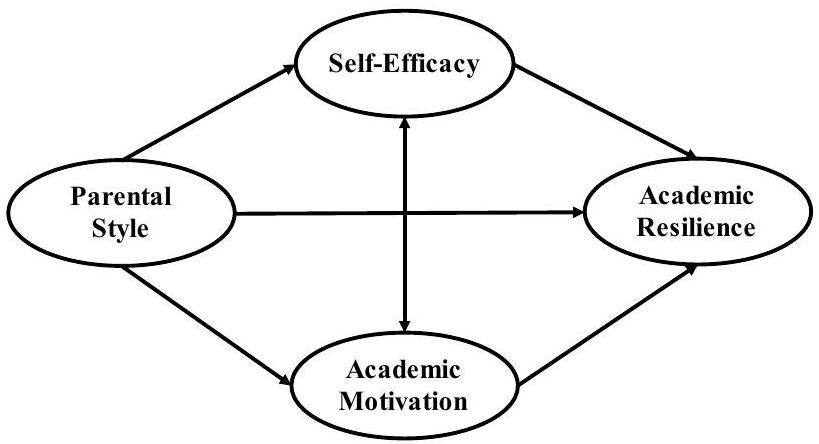

مدعومًا بنظرية التعلم الاجتماعي والمعرفي والفرضيات التسع المذكورة أعلاه، تم تطوير إطار نظري لفحص العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية (انظر الشكل 1).

الدراسة الحالية

لا شك أن مبادئ أسلوب التربية تعتبر حاسمة في مرونة المراهقين الأكاديمية. في البحث التربوي، يرتبط الشعور بالكفاءة الذاتية بالدافع الأكاديمي (الكفاءة الذاتية

في ضوء ذلك، تهدف الأبحاث الحالية إلى التحقيق في ما يلي:

أسلوب التربية له ارتباط كبير بكل من الكفاءة الذاتية والدافع.

(2) هناك ترابط (علاقة) بين الكفاءة الذاتية والدافع.

(3) كل من الكفاءة الذاتية والدافع لهما ارتباط كبير بالمرونة الأكاديمية.

(4) الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي هما وسيطان متسلسلان بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

أسلوب التربية له ارتباط كبير بكل من الكفاءة الذاتية والدافع.

(2) هناك ترابط (علاقة) بين الكفاءة الذاتية والدافع.

(3) كل من الكفاءة الذاتية والدافع لهما ارتباط كبير بالمرونة الأكاديمية.

(4) الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي هما وسيطان متسلسلان بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

فيما يلي بعض المساهمات التي يقدمها هذا البحث. أولاً، يطبق البحث نظرية التعلم الاجتماعي المعرفي في البيئة الصينية من أجل التحقيق في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية. توفر نتائج هذا التحقيق أدلة على الأبحاث التي تم إجراؤها حول المواضيع ذات الصلة في دول أخرى. ثانياً، يبحث البحث في الآلية الموجودة بين أنواع أساليب التربية والمرونة الأكاديمية. يتم ذلك من خلال التركيز على الوظائف الوسيطة المتسلسلة التي تلعبها الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي. وفقًا لوجهة نظر جديدة، يتم تحديد المرونة الأكاديمية للطلاب في الجامعات الصينية بشكل أساسي من خلال الخصائص الشخصية مثل الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي، والتي تتأثر بدورها بالعوامل البيئية مثل أسلوب التربية لدى آباء الطلاب.

المنهجية

نظرية التعلم الاجتماعي المعرفي

باندورا

الشكل 1. الإطار المفاهيمي.

تقدم أمثلة على العوامل البيئية. وفقًا لدوبوفي وشو

إجراءات

استخدمت الدراسة الحالية مقاييس قياس تم اختبارها والتحقق من صحتها من قبل باحثين آخرين. تم تقييم ردود الطلاب من خلال مقياس ليكرت المكون من 5 نقاط الذي يتراوح من 1 (يشير إلى عدم الاتفاق الشديد) إلى 5 (يشير إلى الاتفاق الشديد). تقدم الجدول 1 ملخصًا شاملاً للأدبيات النظرية والاستفسارات البحثية المتعلقة بالمتغيرات الكامنة.

هناك طريقتان لتقييم المتغيرات الكامنة: (أ) درجات الأبعاد، و(ب) التجميع العشوائي. هذه الطريقة، طريقة الأبعاد، تنشئ متغيرات كامنة بناءً على بيانات قابلة للملاحظة يُعتقد أنها تمثل الأبعاد الأساسية. التجميع العشوائي هو العملية التي يتم من خلالها تجميع العديد من المتغيرات الملاحظة بشكل عشوائي (أو “تجميعها”) لإنتاج مؤشرات المتغيرات الكامنة. الفكرة هنا هي أن دمج العديد من العناصر في حزمة يقلل من خطأ القياس بينما يزيد من موثوقية البناء الكامن. استخدمنا درجات الأبعاد لأن كل متغير كامن تم تعريفه في دراسات سابقة.

أسلوب التربية: لتقييم أساليب التربية، يستخدم علماء النفس والباحثون في التنمية مجموعة متنوعة من الاستبيانات المعروفة. قامت ديانا بومريند، عالمة النفس التنموي، بتطوير نموذج أساليب التربية المعروف في الـ

تراوحت تحميلات العوامل لجميع أسئلة الاستبيان بين 0.623 و 0.867. كانت قيمة موثوقية البناء (CR) للمقياس 0.823، والتي تجاوزت عتبة التقييم البالغة 0.60. كانت قيمة التباين المستخرج المتوسط (AVE) للمقياس 0.581، والتي تجاوزت متطلبات التقييم البالغة 0.5. وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من صلاحية البناء والتمييز. أسفر اختبار ملاءمة المقياس عن النتائج التالية:

الدافع الأكاديمي: هارتر

كان لكل سؤال في الاستطلاع تحميل عامل يتراوح من 0.654 إلى 0.891. كانت درجة موثوقية بناء المقياس (CR) 0.793، وهو ما يتجاوز نقطة القطع التقييمية البالغة 0.60. كانت قيمة AVE للمقياس 0.659، وهو ما يتجاوز العتبة التقييمية البالغة 0.5. وهذا يعني أن التمييز وصلاحية البناء للمقياس قوية جداً. تم الحصول على النتائج التالية لاختبار ملاءمة المقياس: بالنسبة للمقياس، تشير القيم التالية لـ GFI و AGFI و NFI و IFI و CFI و RMSEA إلى ملاءمة كافية:

| متغير كامن | عدد الاستفسارات | الدعم النظري |

| أسلوب التربية | 30 عنصر | بوري

|

| الكفاءة الذاتية | 10 عناصر | روبوثام وشميتز

|

| الدافع الأكاديمي | 33 عنصر | هارتر

|

| المرونة الأكاديمية | 30 عنصر | كاسيدي

|

الجدول 1. الأدبيات حول كيفية قياس العوامل الكامنة وعدد الأسئلة.

الكفاءة الذاتية: يتم تحديد الكفاءة الذاتية بواسطة رووبوثام وشميتز

كان لكل سؤال في الاستبيان لهذا البناء – الكفاءة الذاتية – تحميل عامل يتراوح بين 0.711 و 0.839. تم تقييم موثوقية البناء (CR) للمقياس عند 0.811، وهو أعلى من حد التقييم البالغ 0.60. كانت درجة AVE للمقياس 0.681، وهي أعلى من معيار التقييم البالغ 0.5. وهذا يشير إلى أن المقياس لديه تمييز جيد جداً وصلاحية بناء. كانت نتائج اختبار ملاءمة النموذج للمقياس كما يلي: يُقترح ملاءمة كافية للمقياس من خلال القيم التالية لـ GFI و AGFI و NFI و IFI و CFI و RMSEA: 0.909 و 0.955 و 0.931 و 0.919 و 0.048.

المرونة الأكاديمية: كاسيدي

تراوحت تحميلات العوامل لأسئلة الاستطلاع المتعلقة بهذا البناء (المرونة الأكاديمية) بين 0.639 و 0.863. كانت موثوقية البناء (CR) للمقياس، التي تتجاوز الحد الأدنى للتقييم البالغ 0.60، مسجلة عند 0.778. كانت درجة AVE للمقياس 0.701، متجاوزة متطلبات التقييم البالغة 0.5. وهذا يعني أن صلاحية البناء والتمييز للمقياس ممتازة. كانت نتائج اختبار ملاءمة المقياس كما يلي: تشير القيم التالية لـ GFI و AGFI و NFI و IFI و CFI و RMSEA إلى أن المقياس لديه ملاءمة جيدة.

الدراسة الأولية وتصميم العينة

تم إجراء تحقيق أولي من خلال توزيع ما مجموعه 100 استبيان على الطلاب الذين يدرسون في تخصص الأعمال في مؤسسات تعليمية مختلفة تقع في مقاطعات تشجيانغ وشنغهاي وجيانغسو في الصين. تم الحصول على 83 استجابة صالحة، مما أسفر عن معدل استجابة قدره

من بين الردود التي تم الحصول عليها،

الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة

تم إجراء الاستطلاع بموافقة لجنة أخلاقيات البحث بجامعة مالايا. تم تنفيذ طرق البحث وفقًا للإرشادات واللوائح ذات الصلة. تم إبلاغ المشاركين في الدراسة عن الغرض والأهداف وحقهم في المشاركة أو رفض المشاركة أو سحب مشاركتهم في أنشطة البحث شفهيًا. تم إبلاغ المستجيبين أن المعلومات المقدمة كانت خاصة وسرية وأنها ستستخدم فقط لأغراض أكاديمية. تم الحصول على موافقة مستنيرة مكتوبة من جميع المستجيبين.

النتائج

كانت تحليل المسار وتحليل الوساطة الأدوات الإحصائية الرئيسية التي تم استخدامها في هذه الدراسة. تحليل المسار في نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) هو تقنية إحصائية تمكن الباحثين من دراسة التفاعلات المعقدة بين المتغيرات. في الأساس، يوسع نماذج الانحدار البسيطة للسماح بالفحص المتزامن للعديد من العلاقات، بما في ذلك التأثيرات المباشرة وغير المباشرة. في تحليل المسار، يتضمن تحليل المسار رسم شكل (مخطط المسار) يصور بصريًا هذه الارتباطات، مع وجود أسهم تشير إلى اتجاه الربط بين المتغيرات. هذه الطريقة فعالة بشكل خاص لتقييم النماذج النظرية التي تقترح أنماطًا دقيقة من الارتباطات، لأنها يمكن أن تؤكد أو تتناقض مع الأفكار حول كيفية تداخل المتغيرات. يُستخدم تحليل الوساطة لفهم كيف يمكن أن يؤثر متغير مستقل على متغير تابع. باختصار، يستفيد الباحثون من إجراء تحليل الوساطة لأنه يمكنهم من استكشاف العملية أو المسار الذي يحدث من خلاله الاتجاه.

وفقًا لفورنيل ولارك

| متغيرات | ألفا كرونباخ | AVE | VIF |

| أسلوب التربية | 0.811 | 0.588 |

|

| الكفاءة الذاتية | 0.756 | 0.654 |

|

| الدافع الأكاديمي | 0.802 | 0.709 |

|

| المرونة الأكاديمية | 0.798 | 0.767 |

|

الجدول 2. تحليل الموثوقية والصلاحية والتعدد الخطي.

مقياس الموثوقية. سيغارز

نموذج التناسب

تشير القيم التي تزيد عن 0.9 إلى نموذج بحث جيد. إن درجات GFI وRFI وIFI وCFI وTLI وNFI في هذه الدراسة مقبولة. علاوة على ذلك، فإن قيمة RMSEA أقل من 0.05. لذلك، يتم قبول ملاءمة نموذج هذه البحث مع البيانات (انظر الجدول 3). علاوة على ذلك، فإن TLI هو الأعلى بين مؤشرات الملاءمة. إذا كان TLI هو الأعلى من بين مؤشرات الملاءمة التي تم تقييمها، فهذا يشير إلى أن النموذج المقترح يتناسب مع البيانات بشكل أفضل من نموذج فارغ (غالبًا ما يكون نموذجًا مع استقلالية تامة بين المتغيرات). وذلك لأن TLI يعاقب على تعقيد النموذج، وبالتالي فإن TLI المرتفع يظهر أن أي زيادة في تعقيد النموذج مبررة بزيادة متناسبة في ملاءمة النموذج.

نموذج هيكلي

وفقًا للنتائج المعروضة في الجدول 4، أظهرت الفرضيات H1 وH2 وH3 وH5 وH6 وH7 دلالة إحصائية، مما يشير إلى أن المسارات المقابلة لها تم تأكيدها من خلال البيانات التجريبية. تشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية وذات دلالة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

| فهرس | قيمة |

| جي إف آي | 0.916 |

| طلب معلومات | 0.927 |

| إي إف آي | 0.919 |

| CFI | 0.919 |

| تي إل آي | 0.936 |

| لا يوجد معلومات | 0.909 |

| RMSEA | 0.046 |

الجدول 3. مؤشرات الملاءمة.

| H | العلاقات | موحد |

|

||

| تقديرات | |||||

| H1 | أسلوب التربية |

|

المرونة الأكاديمية |

|

<0.001 |

| H2 | الكفاءة الذاتية |

|

المرونة الأكاديمية |

|

<0.001 |

| H3 | أسلوب التربية |

|

الكفاءة الذاتية | 0.616** | <0.001 |

| H5 | أسلوب التربية |

|

الدافع الأكاديمي | 0.442** | <0.001 |

| H6 | الكفاءة الذاتية |

|

الدافع الأكاديمي | 0.642** | <0.001 |

| H7 | الدافع الأكاديمي |

|

المرونة الأكاديمية | 0.563** | <0.001 |

الجدول 4. التقديرات المباشرة. ذات دلالة

تحليل الوساطة

من أجل تحديد تأثير الوساطة للكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي. استخدمت الدراسة الحالية نهج Bootstrap لفحص تأثير الوساطة، باستخدام برنامج AMOS. أجرت الدراسة 5000 تكرار من أخذ العينات باستخدام تقنية تصحيح التحيز واختبارات الطريقة النسبية. أشارت النتائج إلى أن كل من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة كانت ضمن

وفقًا للنتائج المعروضة في الجدول 5، فإن

نقاش

تسعى هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية بين طلاب الجامعات. نظرت هذه الدراسة في الارتباط المباشر بين أسلوب التربية والدافع والمرونة الأكاديمية لدى الطلاب الجامعيين للمرة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، سعت الدراسة إلى التحقيق في الوظائف الوسيطة للفعالية الذاتية والدافع الأكاديمي في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية. تم اعتبار أربعة متغيرات كامنة، وتسعة فرضيات بحثية، ونظرية التعلم الاجتماعي المعرفي في هذه الدراسة. تم اختبار النموذج المفترض باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية لشرح العلاقات والوساطة والسببية بين المتغيرات. وفقًا لنتائج الدراسة، فإن نظرية التعلم الاجتماعي المعرفي قادرة على أن تُستخدم لشرح سلوكيات المرونة الأكاديمية. وتلخص النتائج على النحو التالي:

فيما يتعلق بالفرضية الأولية، كشفت النتائج عن وجود علاقة مباشرة وإيجابية بين أسلوب التربية ومرونة الطلاب الأكاديمية. هذه النتيجة تتماشى مع نتائج الدراسة المقدمة في مهدي مزده، هجازي.

فيما يتعلق بالفرضية البحثية الأولى، تشير النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين أسلوب التربية وكفاءة الذات. أحد التفسيرات المحتملة لهذه الملاحظة هو أن المراهقين غالبًا ما يكتسبون المعرفة من خلال عملية مراقبة وتقليد والديهم. عندما يظهر الآباء الثقة، وقدرات حل المشكلات، والمثابرة عند مواجهة الصعوبات، فمن المرجح أن يقوم المراهقون بتبني هذه الصفات وتنمية شعور بكفاءة الذات. وجدت هذه الدراسة أنه عندما يتم تقديم التعزيز الإيجابي والتغذية الراجعة البناءة للشباب بشكل مستمر، فإنهم يكونون أكثر ميلاً لتطوير شعور بكفاءة الذات. تدعم هذه النتيجة العديد من الدراسات السابقة.

| مسار | أثر | س.م. |

|

فترة الثقة 95% مصححة للانحياز | فترة الثقة النسبية 95% | ||

| أخفض | علوي | أخفض | علوي | ||||

|

|

0.210 | 0.049 | 0.001 | 0.198 | 0.297 | 0.203 | 0.366 |

|

|

0.245 | 0.037 | 0.001 | 0.118 | 0.267 | 0.117 | 0.281 |

|

|

0.153 | 0.076 | 0.014 | 0.092 | 0.175 | 0.083 | 0.167 |

الجدول 5. التحليل غير المباشر.

تظهر احتمالية أكبر للاستمرار في مساعيهم، خاصة في مواجهة العقبات

تهدف الفرضيات اللاحقة، H5 و H6، إلى تحديد العلاقة بين أسلوب التربية، والكفاءة الذاتية، والدافع الأكاديمي. تدعم هذه الدراسة بعض الأبحاث السابقة.

الفرضية التالية، H7، هي أن الدافع الأكاديمي يؤثر إيجابياً على المرونة الأكاديمية. وقد أكدت النتيجة ودعمت نتائج زانغ.

أظهرت نتائج الدراسة أن الدافع الأكاديمي هو متغير وسيط جزئي آخر مهم، وهو ما يتماشى مع الادعاء الذي قدمته هذه الدراسة. أكدت هذه الدراسة أن أهمية الدافع تتضح في العلاقة بين المرونة الأكاديمية وأسلوب التربية. الطلاب الذين لديهم دافع يكونون أكثر عرضة لبذل جهد مستمر لتحقيق الأهداف الأكاديمية التي وضعوها لأنفسهم. إنهم مدفوعون داخليًا لتحقيق النجاح ومستعدون لبذل ساعات طويلة من العمل حتى عند مواجهة العقبات. وفقًا لسكنر

أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي لعبا دورًا وسيطًا بطريقة تسلسلية، وهو نتيجة جديرة بالملاحظة. تشير هذه النتيجة إلى أن تأثير أسلوب التربية على المرونة الأكاديمية يتم التوسط فيه من خلال الكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي بطريقة تسلسلية. في السياق الذي يتم مناقشته، تم تحديد ثلاثة أدوار وسيطة ملحوظة. الدور الوسيط للكفاءة الذاتية هو الأكبر، وهو ما يتماشى مع الفكرة القائلة بأن الكفاءة الذاتية هي العامل الأكثر أهمية في التأثير على تغيير السلوك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النتيجة مشابهة لتلك التي توصل إليها فاينديارتيني، غريفانا.

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف أن كفاءة الذات لدى المراهقين ساهمت أكثر في الدافع الأكاديمي من أسلوب التربية. قد يشير هذا إلى أن الدافع الأكاديمي كان مستمدًا بشكل أساسي من كفاءة الذات لدى المراهقين في عملية المرونة بسبب قدرتهم المدركة على التغلب على العقبات في المرونة الأكاديمية.

استنادًا إلى نظرية الإدراك الاجتماعي، قد تسهم نتائج هذه الدراسة في تقدم المعرفة بشأن سلوكيات المرونة.

استنادًا إلى نظرية الإدراك الاجتماعي، قد تسهم نتائج هذه الدراسة في تقدم المعرفة بشأن سلوكيات المرونة.

الاستنتاجات

تضيف هذه المقالة إلى مجموعة الأبحاث بطريقتين نظريتين. من جهة، تظهر نتائج هذه الدراسة أن أسلوب التربية له علاقة إيجابية مع المرونة الأكاديمية. قد يساعدنا هذا في معرفة المزيد عن كيفية تأثير أسلوب التربية على المرونة الأكاديمية. على وجه الخصوص، قد يغير المراهقون الذين يمكنهم الحصول على الرعاية من والديهم الطرق التي يتعاملون بها مع الضغوط ويصبحون أكثر مرونة أثناء وجودهم في الجامعة.

القيود والدراسات المستقبلية

يجب على الباحثين المستقبليين أن يأخذوا في الاعتبار القيود المحتملة لهذا العمل.

- اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على تصميم دراسة مقطعية، مما يحد من قدرتنا على إقامة علاقات سببية بين المتغيرات. قد لا تكون العينة المأخوذة في لحظة واحدة، خاصة في إطار وجود الوسيط (أو الوسطاء)، ممثلة للسكان في نقاط زمنية أخرى. إذا لم تعكس العينة بشكل كافٍ السكان الأكبر، فقد يؤدي ذلك إلى استنتاجات متحيزة. قد تعطي التحقيقات اللاحقة الأولوية للدراسات الطولية كوسيلة للتعمق في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية.

- ستكون المقاييس المبلغ عنها ذاتيًا دائمًا ذات طابع شخصي. تُعرف هذه النزعة لدى الناس لتقديم أنفسهم في ضوء أكثر إيجابية، سواء كانت واعية أو غير واعية، باسم انحياز الرغبة الاجتماعية. علاوة على ذلك، تعتمد الإحصائيات المبلغ عنها ذاتيًا على قدرة الشخص على تذكر وتسجيل المشاعر أو السلوكيات أو التجارب بشكل صحيح. قد لا يكون هذا التذكر مثاليًا، مما قد يعني أن المعلومات غير صحيحة. استخدم تقنيات نوعية مثل مجموعات التركيز والمحادثات. يمكن أن توفر بعض هذه التقنيات معلومات أكثر حول ما مر به الطلاب وكيف يدركون الأمور مقارنةً بالاستبيان.

- تم تقييم النموذج النظري المقترح بشكل حصري بالنسبة لعينة تم اختيارها من أربع كليات، مما يقيّد مدى إمكانية تعميم النتائج. من أجل تعزيز مصداقية وموثوقية النموذج، من الضروري إجراء مزيد من التحقق باستخدام عينات متنوعة تم الحصول عليها من مجموعة أوسع من الجامعات في جهود البحث المستقبلية.

- تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين أسلوب التربية والمرونة الأكاديمية، مع التركيز بشكل خاص على الأدوار الوسيطة للكفاءة الذاتية والدافع الأكاديمي. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بوجود متغيرات إضافية تؤثر على المرونة الأكاديمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغط الأكاديمي، وتقدير الذات، والعلاقات مع الأقران. من أجل تعزيز إقناع النتائج والتوصيات للتطبيق العملي، ينبغي أن تتضمن الجهود البحثية المستقبلية مجموعة أوسع من المتغيرات.

- تؤدي الفئات العمرية والجنس المختلفة بشكل مختلف في الكفاءة الذاتية التنظيمية العاطفية، ويمكن أن تميز الدراسات المستقبلية العلاقة بين المرونة الأكاديمية والكفاءة الذاتية التنظيمية العاطفية بناءً على العمر والجنس.

توفر البيانات

البيانات غير متاحة للجمهور بسبب قواعد وأنظمة لجنة أخلاقيات البحث بجامعة مالايا. البيانات التي تدعم نتائج هذا البحث متاحة عند الطلب المعقول من المؤلف المراسل وبموافقة لجنة أخلاقيات البحث بجامعة مالايا.

تاريخ الاستلام: 2 ديسمبر 2023؛ تاريخ القبول: 24 فبراير 2024

نُشر على الإنترنت: 06 مارس 2024

نُشر على الإنترنت: 06 مارس 2024

References

- Greene, R. Human Behavior Theory: A Resilience Orientation (NASW Press, 2002).

- Bonanno, G. A. et al. Weighing the costs of disaster: Consequences, risks, and resilience in individuals, families, and communities. Psychol. Sci. Public Interest 11(1), 1-49 (2010).

- Vance, A., Pendergast, D. & Garvis, S. Teaching resilience: A narrative inquiry into the importance of teacher resilience. Pastor. Care Educ. 33(4), 195-204 (2015).

- Rudd, G., Meissel, K. & Meyer, F. Measuring academic resilience in quantitative research: A systematic review of the literature. Educ. Res. Rev. 34, 100402 (2021).

- Brewer, M. L. et al. Resilience in higher education students: A scoping review. High. Educ. Res. Dev. 38(6), 1105-1120 (2019).

- Bandura, A. Social cognitive theory of moral thought and action. In Handbook of Moral Behavior and Development 69-128 (Psychology Press, 2014).

- Al-Qadasi, N. et al. Factors influencing entrepreneurial intention of university students in Yemen: The mediating role of entrepreneurial self-efficacy. Front. Psychol. 14, 1111934 (2023).

- Abdolrezapour, P., Jahanbakhsh Ganjeh, S. & Ghanbari, N. Self-efficacy and resilience as predictors of students’ academic motivation in online education. Plos One 18(5), e0285984 (2023).

- Hayat, A. A. et al. Relationships between academic self-efficacy, learning-related emotions, and metacognitive learning strategies with academic performance in medical students: A structural equation model. BMC Med. Educ. 20(1), 1-11 (2020).

- Karakose, T. et al. Assessment of the relationships between prospective mathematics teachers’ classroom management anxiety, academic self-efficacy beliefs, academic amotivation and attitudes toward the teaching profession using structural equation modelling. Mathematics 11(2), 449 (2023).

- Murayama, K. A reward-learning framework of knowledge acquisition: An integrated account of curiosity, interest, and intrin-sic-extrinsic rewards. Psychol. Rev. 129(1), 175 (2022).

- Wang, Q., Lee, K. C. S. & Hoque, K. E. The mediating role of classroom climate and student self-efficacy in the relationship between teacher leadership style and student academic motivation: Evidence from China. Asia Pac. Educ. Res. 32(4), 561-571 (2023).

- Baumrind, D. Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Dev. 37, 887-907 (1966).

- Bowlby, J. Attachment and Loss (Random House, 1969).

- Bandura, A. & Walters, R. H. Social Learning Theory Vol. 1 (Prentice Hall, 1977).

- Rohner, R. P. The Warmth Dimension: Foundations of Parental Acceptance-Rejection Theory (Sage Publications Inc, 1986).

- Baumrind, D. Effective parenting during the early adolescent transition. In Family Transitions 111-163 (Routledge, 2013).

- Hill, N. E. & Wang, M.-T. From middle school to college: developing aspirations, promoting engagement, and indirect pathways from parenting to post high school enrollment. Dev. Psychol. 51(2), 224 (2015).

- Bouffard, T. & Labranche, A.-A. Profiles of parenting autonomy support and control: A person-centered approach in students’ adjustment to the transition to middle school. J. Early Adolesc. 43(7), 908-946 (2023).

- Mullins, J. L., Zhou, E. & Michalska, K. J. How parental support affects Latina girls during the COVID-19 pandemic. Soc. Psychol. (2023).

- Nie, T., Yan, Q. & Chen, Y. Authoritative parenting style and proactive behaviors: Evidence from China?. Sustainability 14(6), 3435 (2022).

- Rohmalimna, A., Yeau, O. & Sie, P. The role of parental parenting in the formation of the child’s self-concept. World Psychol. 1(2), 36-45 (2022).

- Stavrulaki, E., Li, M. & Gupta, J. Perceived parenting styles, academic achievement, and life satisfaction of college students: The mediating role of motivation orientation. Eur. J. Psychol. Educ. 36, 693-717 (2021).

- Casino-García, A. M., Llopis-Bueno, M. J. & Llinares-Insa, L. I. Emotional intelligence profiles and self-esteem/self-concept: An analysis of relationships in gifted students. Int. J. Environ. Res. Public Health 18(3), 1006 (2021).

- Morales-Rodríguez, F. M. Fear, stress, resilience and coping strategies during COVID-19 in Spanish university students. Sustainability 13(11), 5824 (2021).

- Sökmen, Y. The role of self-efficacy in the relationship between the learning environment and student engagement. Educ. Stud. 47(1), 19-37 (2021).

- Hu, X. & Yeo, G. B. Emotional exhaustion and reduced self-efficacy: The mediating role of deep and surface learning strategies. Motiv. Emot. 44(5), 785-795 (2020).

- Bandura, A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychol. Rev. 84(2), 191 (1977).

- Block, M. et al. Using self-efficacy theory to facilitate inclusion in general physical education. J. Phys. Educ. Recreat. Dance 81(3), 43-46 (2010).

- Romano, L. et al. Academic resilience and engagement in high school students: The mediating role of perceived teacher emotional support. Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 11(2), 334-344 (2021).

- Amrai, K. et al. The relationship between academic motivation and academic achievement students. Procedia Soc. Behav. Sci. 15, 399-402 (2011).

- Uygur, S. S., Asici, E. & Kocer, M. Prediction of academic resilience in adolescents through academic, social and emotional selfefficacy and gender. Res. Pedagogy 13(1), 251-266 (2023).

- Aliyev, R., Akbaș, U. & Özbay, Y. Mediating role of internal factors in predicting academic resilience. Int. J. School Educ. Psychol. 9(3), 236-251 (2021).

- Naghsh, Z., Hashemi, Z. & Kadkhodaie, M. The mediating role of locus of control in the relationship between parenting styles and emotional and academic resilience. Ment. Health Res. Pract. 2(1), 38-50 (2023).

- Gu, J. et al. Strength-based parenting and academic buoyancy: A short-term longitudinal chain mediation model. Curr. Psychol. 1-8 (2023).

- Rahiem, M. D. Remaining motivated despite the limitations: University students’ learning propensity during the COVID-19 pandemic. Child. Youth Serv. Rev. 120, 105802 (2021).

- Ahmed, F. L. & Mingay, D. Relationship between helicopter parenting and psychological wellbeing in college students. Int. J. Soc. Res. Innov. 7(1), 49-70 (2023).

- Soner, A. The relations among university students’ academic self-efficacy, academic motivation, and self-control and self-management levels. Int. J. Educ. Lit. Stud. 7(4), 23-34 (2019).

- Wang, Q., Lee, K. C. S. & Hoque, K. E. The effect of classroom climate on academic motivation mediated by academic self-efficacy in a higher education institute in China. Int. J. Learn. Teach. Educ. Res. 19(8), 194-213 (2020).

- Nurettin, K. The relationship between academics’ personality traits and accounting students’ academic motivation and academic self-efficacy. J. Account. Tax. Stud. 16, 53-67 (2023).

- Bozgün, K. & Baytemir, K. Academic self efficacy and dispositional hope as predictors of academic procrastination: The mediating effect of academic intrinsic motivation. Particip. Educ. Res. 9(3), 296-314 (2021).

- Jian, Z. Sustainable engagement and academic achievement under impact of academic self-efficacy through mediation of learning agility-evidence from music education students. Front. Psychol. 13, 899706 (2022).

- Rachmawati, I. et al. Do social support and self-efficacy correlate with academic resilience among adolescence?. Int. J. Learn. Change 13(1), 49-62 (2021).

- Huang, H. et al. The association between perfectionism and academic procrastination among undergraduate nursing students: The role of self-efficacy and resilience. Nurs. Open 10(10), 6758-6768 (2023).

- Wu, F. et al. Self-efficacy and subjective task values in relation to choice, effort, persistence, and continuation in engineering: An Expectancy-value theory perspective. Eur. J. Eng. Educ. 45(1), 151-163 (2020).

- Tran, T., Nguyen, S. & Nguyen, L. Academic motivation of first-year pedagogical students in Vietnam: Case study. Eur. J. Contemp. Educ. 12(1), 230-252 (2023).

- Jan, F., Salik, R. & Iqbal, N. Parenting style, academic motivation and future orientation among university students. Hum. Nat. J. Soc. Sci. 4(2), 504-515 (2023).

- Lee, L. M. A. & Datu, J. A. D. Exploring the associations of parenting styles and perceived filial piety with grit among selected Hong Kong undergraduate students. Asia Pac. J. Couns. Psychother. 13(2), 134-144 (2022).

- Huang, H. et al. The mediating effects of coping style and resilience on the relationship between parenting style and academic procrastination among Chinese undergraduate nursing students: A cross-sectional study. BMC Nurs. 21(1), 1-10 (2022).

- Lan, L. & Wang, X. Parental rejection and adolescents’ learning ability: A multiple mediating effects of values and self-esteem. Behav. Sci. 13(2), 143 (2023).

- Nugraha, M. F. et al. Students with part time job: Whether academic motivation can mediate the effects of workplace burnout on their academic resilience: English. Middle East. J. Res. Educ. Soc. Sci. 4(2), 11-23 (2023).

- Mohan, V. & Verma, M. Self-regulated learning strategies in relation to academic resilience. Voice Res. 27, 34 (2020).

- Ayasrah, J. I. & Albalawi, K. N. Academic resilience and its relationship with academic achievement of the first-year students of university. J. Posit. School Psychol. 6(11), 2647-2666 (2022).

- Yan, Y. & Gai, X. High achievers from low family socioeconomic status families: Protective factors for academically resilient students. Int. J. Environ. Res. Public Health 19(23), 15882 (2022).

- Bülow, A. et al. Universal ingredients to parenting teens: Parental warmth and autonomy support promote adolescent well-being in most families. Sci. Rep. 12(1), 16836 (2022).

- Shane-Simpson, C. et al. Relationships among study guide format, academic motivation, self-efficacy, and student grades. Teach. Psychol. (2022).

- Deng, X. et al. Relations between different career-development profiles, academic self-efficacy and academic motivation in adolescents. Educ. Psychol. 42(2), 259-274 (2022).

- Lin, S., Longobardi, C. & Bozzato, P. The impact of academic self-efficacy on academic motivation: The mediating and moderating role of future orientation among Italian undergraduate students. In Academic Self-efficacy in Education: Nature, Assessment, and Research 191-209 (Springer, 2022).

- Bandura, A. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annu. Rev. Psychol. 52(1), 1-26 (2001).

- Dubovi, A. S. & Sheu, H.-B. Testing the effectiveness of an SCT-based training program in enhancing health self-efficacy and outcome expectations among college peer educators. J. Couns. Psychol. 69(3), 361 (2022).

- Wicaksono, B. H. et al. I like language assessment: EFL learners’ voices about self-assessment, self-efficacy, grit tendencies, academic resilience, and academic demotivation in online instruction. Lang. Test. Asia 13(1), 37 (2023).

- Rengifo, M. & Laham, S. M. Careful what you wish for: The primary role of malicious Envy in Predicting Moral Disengagement. Motiv. Emot. 46(5), 674-688 (2022).

- Chen, X., Allen, J. L. & Hesketh, T. The influence of individual, peer, and family factors on the educational aspirations of adolescents in rural China. Soc. Psychol. Educ. https://doi.org/10.1007/s11218-023-09765-3 (2023).

- Buri, J. R. Parental authority questionnaire. J. Personal. Assess. 57(1), 110-119 (1991).

- Harter, S. A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. Dev. Psychol. 17(3), 300 (1981).

- Rowbotham, M. & Schmitz, G. S. Development and validation of a student self-efficacy scale. J. Nurs. Care 2(1), 1-6 (2013).

- Cassidy, S. The Academic Resilience Scale (ARS-30): A new multidimensional construct measure. Front. Psychol. 7, 1787 (2016).

- Fornell, C. & Larcker, D. F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. J. Mark. Res. 18(1), 39-50 (1981).

- Segars, A. H. Assessing the unidimensionality of measurement: A paradigm and illustration within the context of information systems research. Omega 25(1), 107-121 (1997).

- Hair, J. F. et al. Multivariate Data Analysis (Prentice Hall, 1998).

- Mahdavi Mazdeh, M., Hejazi, E. & Naghsh, Z. The relationship between perception of parental styles and resilience: The mediating role of human agency. J. Psychol. 87(3) (2018).

- Çakmak Tolan, Ö. & Bolluk Uğur, G. The relation between psychological resilience and parental attitudes in adolescents: A systematic review. Curr. Psychol. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04966-7 (2023).

- Sayfulloevna, S. S. Safe learning environment and personal development of students. Int. J. Form. Educ. 2(3), 7-12 (2023).

- Agbaria, Q. & Bdier, D. The role of parental style and self-efficacy as predictors of internet addiction among Israeli-Palestinian college students in Israel. J. Family Issues 43(4), 875-893 (2022).

- Yaffe, Y. How do impostor feelings and general self-efficacy co-explain students’ test-anxiety and academic achievements: The preceding role of maternal psychological control. Soc. Psychol. Educ. https://doi.org/10.1007/s11218-023-09767-1 (2023).

- Šimunović, M. & Babarović, T. The role of parents’ beliefs in students’ motivation, achievement, and choices in the STEM domain: A review and directions for future research. Soc. Psychol. Educ. 23, 701-719 (2020).

- Kroeper, K. M., Fried, A. C. & Murphy, M. C. Towards fostering growth mindset classrooms: Identifying teaching behaviors that signal instructors’ fixed and growth mindsets beliefs to students. Soc. Psychol. Educ. 25(2-3), 371-398 (2022).

- Moral-García, J. E. et al. Relationship of parental support on healthy habits, school motivations and academic performance in adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health 17(3), 882 (2020).

- Jehanghir, M., Ishaq, K. & Akbar, R. A. Effect of learners’ autonomy on academic motivation and university students’ grit. Educ. Inf. Technol. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11976-2 (2023).

- Zhang, B. The relationship between Chinese EFL learners’ resilience and academic motivation. Front. Psychol. 13, 871554 (2022).

- Skinner, E. A. Four guideposts toward an integrated model of academic motivation: Motivational resilience, academic identity, complex social ecologies, and development. Educ. Psychol. Rev. 35(3), 80 (2023).

- Sun, Y. & Liu, L. Structural equation modeling of university students’ academic resilience academic well-being, personality and educational attainment in online classes with Tencent Meeting application in China: Investigating the role of student engagement. BMC Psychol. 11(1), 347 (2023).

- Findyartini, A. et al. The relationships between resilience and student personal factors in an undergraduate medical program. BMC Med. Educ. 21, 1-10 (2021).

- Hwang, E. & Kim, J. Factors affecting academic burnout of nursing students according to clinical practice experience. BMC Med. Educ. 22(1), 346 (2022).

- Wong, M. D. et al. The longitudinal relationship of school climate with adolescent social and emotional health. BMC Public Health 21, 1-8 (2021).

شكر وتقدير

يُعبر جميع المؤلفين عن تقديرهم وشكرهم للمشاركين على تعاونهم مع هذا المشروع.

مساهمات المؤلفين

جمع Y.S. و Y.M. و C.M. و L.X. بيانات الدراسة. كتب H.S.J. و Y.S. المقال. قام H.S.J. بإجراء التحليلات الإحصائية. قرأ H.S.J. و Z.M. المقال وأجروا الفحوصات اللازمة لتصحيحه. ثم وافق الجميع على المقال.

المصالح المتنافسة

يعلن المؤلفون عدم وجود مصالح متنافسة.

معلومات إضافية

معلومات إضافية النسخة الإلكترونية تحتوي على مواد إضافية متاحة علىhttps://doi.org/10.1038/s41598-024-55530-7.

يجب توجيه المراسلات والطلبات للحصول على المواد إلى Y.S.

معلومات إعادة الطباعة والتصاريح متاحة علىwww.nature.com/reprints.

ملاحظة الناشر: تظل شركة سبرينغر ناتشر محايدة فيما يتعلق بالمطالبات القضائية في الخرائط المنشورة والانتماءات المؤسسية.

معلومات إعادة الطباعة والتصاريح متاحة علىwww.nature.com/reprints.

ملاحظة الناشر: تظل شركة سبرينغر ناتشر محايدة فيما يتعلق بالمطالبات القضائية في الخرائط المنشورة والانتماءات المؤسسية.

الوصول المفتوح هذه المقالة مرخصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي النسب 4.0 الدولية، التي تسمح بالاستخدام والمشاركة والتكيف والتوزيع وإعادة الإنتاج بأي وسيلة أو صيغة، طالما أنك تعطي الائتمان المناسب للمؤلفين الأصليين والمصدر، وتوفر رابطًا لرخصة المشاع الإبداعي، وتوضح إذا ما تم إجراء تغييرات. الصور أو المواد الأخرى من طرف ثالث في هذه المقالة مشمولة في رخصة المشاع الإبداعي الخاصة بالمقالة، ما لم يُشار إلى خلاف ذلك في سطر الائتمان للمواد. إذا لم تكن المادة مشمولة في رخصة المشاع الإبداعي الخاصة بالمقالة وكان استخدامك المقصود غير مسموح به بموجب اللوائح القانونية أو يتجاوز الاستخدام المسموح به، فستحتاج إلى الحصول على إذن مباشرة من صاحب حقوق الطبع والنشر. لعرض نسخة من هذه الرخصة، قم بزيارةhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© المؤلف(ون) 2024

© المؤلف(ون) 2024

قسم التعليم العام، كلية ونتشو المهنية للعلوم والتكنولوجيا، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين. قسم التعليم، كلية العلوم الاجتماعية والفنون الحرة، جامعة UCSI، كوالالمبور، ماليزيا. قسم دراسات العلوم والتكنولوجيا، كلية العلوم، جامعة مالايا، كوالالمبور، ماليزيا. البريد الإلكتروني:178616754@qq.com

Journal: Scientific Reports, Volume: 14, Issue: 1

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55530-7

PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38448465

Publication Date: 2024-03-06

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55530-7

PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38448465

Publication Date: 2024-03-06

OPEN

Academic resilience, self-efficacy, and motivation: the role of parenting style

Previous research has found that parenting style influences academic resilience. Nonetheless, few studies have focused on the mechanism underlying the relationship between parenting style and academic resilience. This study aims to examine the relationship between adolescents’ parenting style and academic resilience, drawing upon the framework of Social Cognitive Theory. Specifically, it wants to explore the mediating roles of self-efficacy and academic motivation in this relationship. The participants were 518 students chosen at random from educational institutions in the Chinese provinces of Zhejiang, Shanghai, and Jiangsu. Social Cognitive Theory was the theoretical foundation for the study, and the Parental Authority Questionnaire was used to measure parenting style. Out of the respondents,

Keywords Social cognitive theory, Academic resilience, Academic motivation, Parenting style, Self-efficacy

Abbreviations

SEM Structural equation modelling

AVE Average variance extracted

VIF Variation inflation factor

C.R Critical ratio

AVE Average variance extracted

VIF Variation inflation factor

C.R Critical ratio

PS Parenting style

SE Self-efficacy

AM Academic motivation

AR Academic resilience

SE Self-efficacy

AM Academic motivation

AR Academic resilience

People who effectively continue their academic lives despite challenges in life are examples of resilient people. According to Greene

and demonstrate high-level performance, especially in the face of challenging life circumstances and adverse living conditions that may otherwise predispose them to academic failure and dropout

Self-efficacy

Self-efficacy, a core notion in Albert Bandura’s social cognitive theory, is essential in psychology and human behavior

Self-efficacy in the academic setting is crucial, especially among university students, because it has a substantial impact on their attitude to learning, academic achievement, and overall educational experience. University students with strong academic self-efficacy set higher objectives and are more devoted to obtaining them because they believe they can succeed in academic assignments

Academic motivation

Motivation is an important factor in human behavior, acting as the driving force behind human behaviours, decisions, and objectives. It is a complex interaction of biological, emotional, social, and cognitive variables that drives us to behave in specific ways. Depending on where the incentive comes from, it might be intrinsic or extrinsic

Academic motivation is extremely important, especially among university students. University is an important period in which students prepare for their future careers and personal growth. Academic motivation is critical during this era because it directly affects students’ learning effectiveness, academic achievement, and ability to deal with academic stress and problems

Role of parenting style

The parenting style, being the primary determinant of the type of home environment that a kid is exposed to while growing up, plays a vital part in the development of resiliency in a student. Parenting style is a significant challenge for study scholars. Several theories exist on parenting style. Baumrind’s Parenting Styles theory, founded by Baumrind

Parenting style theories stress that the success of various parenting styles can vary dramatically across different phases of a child’s development, emphasizing the significance of adjusting parenting strategies as children grow. Attachment Theory

support and encouragement of independence, which is critical for pupils confronting academic obstacles

support and encouragement of independence, which is critical for pupils confronting academic obstacles

Research has indicated that the type of parenting a child receives has a correlation with their ability to persevere academically, an area in which self-efficacy is a potential predictor

Parenting style and academic resilience

Relevant research has revealed that parenting style has a correlation with academic resilience

According to Romano, Angelini

H1 Parenting style is positively associated with students’ academic resilience.

Self-efficacy and academic motivation

The relationship between self-efficacy and academic motivation has proven challenging to model in educational psychology. There are four categories of literature on the relationship between self-efficacy and academic motivation. Some of the studies examined the linkage between self-efficacy and academic motivation in this direction: self-efficacy

Understanding the relationship between self-efficacy and academic motivation is critical to comprehending student learning and achievement. The relationship between self-efficacy and academic motivation may be more important than simply examining the influence of self-efficacy on academic drive. This is because the correlation takes a larger view, revealing how these two characteristics interact and influence each other in academic settings. Therefore, this study intends to test the following hypothesis:

H2 There is a significant correlation between Self-efficacy and academic resilience.

Self-efficacy as a mediator

In social cognitive theory, Bandura

H3 Parenting style is positively associated with academic self-efficacy.

H4 Self-efficacy plays a mediating role in the association between parenting style and academic resilience.

H4 Self-efficacy plays a mediating role in the association between parenting style and academic resilience.

Academic motivation as a mediator

The way in which parents interact with their children might inspire academic motivation. It has been posited that parenting style may play a role in shaping academic motivation within the context of the educational journey

Academic motivation has a role in the academic resilience of university students. According to Nugraha, Fachrian

Self-efficacy can influence students’ ability to self-regulate their learning. Students with high level of selfefficacy are more likely to be motivated to plan, monitor, and change their learning strategies. Self-efficacy is a significant predictor of academic motivation

Following the research presented above, the purpose of this study is to investigate the possibility that some aspects of a parent’s parenting style may, in fact, favourably influence academic resilience through the roles played by sequential self-efficacy and academic motivation as mediators. Given this, the following possibilities are put forward for consideration:

H5 Parenting style is positively associated with academic motivation.

H6 Self-efficacy is positively associated with academic motivation.

H7 Academic motivation is positively associated with academic resilience.

H6 Self-efficacy is positively associated with academic motivation.

H7 Academic motivation is positively associated with academic resilience.

H8 Academic motivation plays a mediating role in the association between parenting style and academic resilience.

Chain mediating of self-efficacy and academic motivation

Self-efficacy and academic resilience are two psychological notions that are frequently examined in terms of education and personal development. While they are independent concepts, there is a possible link between them because they both contribute to an individual’s capacity to navigate and flourish in academic contexts.

Higher levels of self-efficacy are typically related with improved academic achievement and persistence. Students who believe in their abilities to succeed are more likely to set ambitious goals, put in effort, and endure in the face of adversity.

H9 Self-efficacy and academic motivation play a chain mediating role in the association between parenting style and academic resilience.

Supported by Social Cognitive Theory and the aforementioned nine hypotheses, a theoretical framework has been developed to examine the correlation between parenting style and academic resilience (See Fig. 1).

Current study

Without a doubt, parenting style principles are critical to adolescents’ academic resilience. In educational research, the association of self-efficacy with academic motivation (self-efficacy

In light of this, the current research aims to investigate the following:

(1) Parenting style has a significant association with both self-efficacy and motivation.

(2) There is an interconnection (correlation) between self-efficacy and motivation.

(3) Both self-efficacy and motivation have a significant association with academic resilience.

(4) Self-efficacy and academic motivation are a chain mediator between parenting style and academic resilience.

(1) Parenting style has a significant association with both self-efficacy and motivation.

(2) There is an interconnection (correlation) between self-efficacy and motivation.

(3) Both self-efficacy and motivation have a significant association with academic resilience.

(4) Self-efficacy and academic motivation are a chain mediator between parenting style and academic resilience.

The following are some of the contributions that the study makes. First, the study applies Social Cognitive Theory to the Chinese environment in order to investigate the association between parenting style and academic resilience. The results of this investigation provide evidence for the research that has been done on related topics in other countries. Second, the research investigates the mechanism that exists between the types of parenting styles and academic resiliency. This is done by placing an emphasis on the chain-mediating functions that selfefficacy and academic motivation play. According to are new viewpoint, the academic resiliency of students at Chinese universities is primarily determined by personal characteristics like as self-efficacy and academic motivation, which are in turn influenced by environmental factors such as the parenting style of the students’ parents.

Methodology

Social cognitive theory

Bandura

Figure 1. Conceptual framework.

provides are examples of environmental factors. According to Dubovi and Sheu

Measures

The present study employed measurement scales that have undergone prior testing and validation by other researchers. The students’ replies were assessed via a 5 -point Likert scale that spanned from 1 (indicating strong disagreement) to 5 (indicating strong agreement). Table 1 provides a comprehensive summary of the theoretical literature and research inquiries related to latent variables.

There are two methods for assessing latent variables: (a) Dimension Scores, and (b) Random Parcelling. This method, dimension method, creates latent variables based on observable data that are thought to represent underlying dimensions. Random parcelling is the process by which numerous observed variables are randomly grouped (or “parcelled”) to produce latent variable indicators. The notion here is that merging numerous things into a parcel reduces measurement error while increasing the reliability of the latent construct. We used dimension scores since each latent variable was defined in prior investigations.

Parenting style: To assess parenting styles, psychologists and developmental researchers employ a variety of well-known questionnaires. Diana Baumrind, a developmental psychologist, developed the well-known parenting styles paradigm in the

The factor loading for all survey questions ranged between 0.623 and 0.867 . The construct reliability (CR) value of the scale was 0.823 , which exceeded the evaluation threshold of 0.60 . The scale’s average variance extracted (AVE) value was 0.581 , which exceeded the evaluation requirement of 0.5 . This suggests that the scale has a high degree of construct validity and discrimination. The scale’s goodness of fit test yielded the following results:

Academic Motivation: Harter

Every survey question had a factor loading that varied from 0.654 to 0.891 . The scale’s construct reliability (CR) rating was 0.793 , above the evaluation cutoff point of 0.60 . The AVE value of the scale was 0.659 , over the 0.5 evaluation threshold. This implies that the discrimination and construct validity of the scale are quite strong. The following outcomes of the scale’s goodness of fit test were obtained: For the scale, the following values of GFI, AGFI, NFI, IFI, CFI, and RMSEA suggest a sufficient goodness of fit:

| Latent variable | Quantity of inquiries | Theoretical support |

| Parenting style | 30 items | Buri

|

| Self-efficacy | 10 items | Rowbotham and Schmitz

|

| Academic motivation | 33 items | Harter

|

| Academic resilience | 30 items | Cassidy

|

Table 1. Literature on how to measure latent factors and the number of questions.

Self-efficacy: Self-efficacy is determined by Rowbotham and Schmitz

Each survey question for this construct-self-efficacy-had a factor loading ranging from 0.711 to 0.839 . Construct reliability (CR) of the scale was rated at 0.811 , higher than the evaluation cutoff limit of 0.60 . The scale’s AVE score was 0.681 , which is higher than the 0.5 evaluation criterion. This suggests that the scale has very good discrimination and construct validity. The goodness of fit test results for the scale were as follows: A adequate goodness of fit is suggested for the scale by the following GFI, AGFI, NFI, IFI, CFI, and RMSEA values: 0.909, 0.955, 0.931, 0.919, and 0.048.

Academic resilience: Cassidy

Factor loadings for the survey questions related to this construct (academic resilience) ranged from 0.639 to 0.863 . The scale’s construct reliability (CR), which is higher than the evaluation cutoff limit of 0.60 , was scored at 0.778 . The AVE score of the scale was 0.701 , over the assessment requirement of 0.5 . This implies that the construct validity and discrimination of the scale are excellent. The scale’s goodness of fit test findings was as follows: The following GFI, AGFI, NFI, IFI, CFI, and RMSEA values indicate that the scale has a satisfactory goodness of fit:

Preliminary study and sampling design

A preliminary investigation was undertaken by distributing a total of 100 questionnaires to students majoring in business at various educational institutions located in the provinces of Zhejiang, Shanghai, and Jiangsu, China. A total of 83 valid responses were obtained, resulting in a response rate of

Out of the responses obtained,

Ethical approval and consent to participate

The survey was conducted with the University of Malaya Research Ethics Committee approval. The research methods were performed in accordance with the relevant guidelines and regulations. Participants of the study were informed about the purpose, objectives, and their right to participate, decline participation, or withdraw their participation in the research activities by verbal. Respondents have been notified that the information given was private and confidential which only going to use for academic purposes only. Written informed consent was obtained from all respondents.

Results

Path analysis and mediation analysis were the key statistical tools that were used in this investigation. Path analysis in Structural Equation Modelling (SEM) is a statistical technique that enables researchers to investigate complex interactions among variables. Essentially, it extends simple regression models to allow for the simultaneous examination of many relationships, including direct and indirect effects. In path analysis, route analysis entails drawing a figure (path diagram) that visually depicts these correlations, with arrows indicating the direction of linkage between variables. This method is particularly effective for assessing theoretical models that propose precise patterns of correlations, because it can validate or contradict ideas about how variables are interrelated. Mediation analysis is used to understand how an independent variable can influence a dependent variable. In a nutshell, researchers benefit from doing mediation analysis because it enables them to explore the process or pathway by which direction comes about.

According to Fornell and Larcker

| Variaibles | Cronbach Alpha | AVE | VIF |

| Parenting style | 0.811 | 0.588 |

|

| Self-efficacy | 0.756 | 0.654 |

|

| Academic motivation | 0.802 | 0.709 |

|

| Academic resilience | 0.798 | 0.767 |

|

Table 2. Analysis of reliability, validity, and multicollinearity.

measure of reliability. Segars

Fitting model

Fit values above 0.9 indicate a good research model. This study’s GFI, RFI, IFI, CFI, TLI, and NFI scores are acceptable. Moreover, the value of RMSEA is less than 0.05 . Therefore, this research’s model-data fit is accepted (see Table 3). Moreover, TLI has the highest among fitting indices. If the TLI is the highest of the fit indices assessed, it indicates that the proposed model fits the data better than a null model (often a model with total independence among variables). This is because TLI penalizes model complexity, therefore a high TLI shows that any increased complexity in the model is justified by a proportional increase in model fit.

Structural model

According to the findings presented in Table 4, the hypotheses H1, H2, H3, H5, H6, and H7 exhibited statistical significance, indicating that their corresponding routes were substantiated by the empirical data. The results of the study indicate that there is a significant and positive relationship between parenting style and academic resilience (

| Index | Value |

| GFI | 0.916 |

| RFI | 0.927 |

| IFI | 0.919 |

| CFI | 0.919 |

| TLI | 0.936 |

| NFI | 0.909 |

| RMSEA | 0.046 |

Table 3. Fitting indices.

| H | Relationships | Standardized |

|

||

| Estimates | |||||

| H1 | Parenting Style |

|

Academic Resilience |

|

<0.001 |

| H2 | Self-efficacy |

|

Academic Resilience |

|

<0.001 |

| H3 | Parenting Style |

|

Self-efficacy | 0.616** | <0.001 |

| H5 | Parenting Style |

|

Academic Motivation | 0.442** | <0.001 |

| H6 | Self-efficacy |

|

Academic Motivation | 0.642** | <0.001 |

| H7 | Academic Motivation |

|

Academic Resilience | 0.563** | <0.001 |

Table 4. Direct estimations. Significant

Mediation analysis

In order to determine the mediation influence of self-efficacy and academic motivation. The present study employed the Bootstrap approach to examine the mediating effect, utilising the AMOS programme. The study conducted 5000 iterations of sampling using the Bias-corrected technique and Percentile method tests. The results indicated that both the direct and indirect effects fell within the

According to the findings presented in Table 5, the

Discussion

This study looked to examine the relationship between parenting style and academic resilience among college students. This study looked at the direct association between parenting style, motivation, and academic resilience in university students for the first time. In addition, the study sought to investigate the mediating functions of self-efficacy and academic motivation in the relationship between parenting style and academic resilience. Four latent variables, nine research hypotheses, and social cognitive theory were considered in this study. The hypothesized model was tested using structural equation modelling to explain the relationships, mediation, and causality between variables. According to the results of the study, social cognitive theory is capable of being utilized to explain the behaviours of academic resilience. The results are summarized as follows:

Regarding the initial hypothesis, the findings revealed a direct and positive correlation between parenting style and students’ academic resilience. This finding is consistent with the study results presented in Mahdavi Mazdeh, Hejazi

Concerning the first research hypothesis, the findings indicate a positive correlation between parenting style and self-efficacy. One potential rationale for this observation is that adolescents frequently acquire knowledge through the process of observing and emulating their parents. When parents exhibit confidence, problem-solving abilities, and perseverance when confronted with difficulties, it is more probable that adolescents will internalize these characteristics and cultivate a feeling of self-efficacy. This study found that when youngsters are consistently provided with positive reinforcement and constructive feedback, they are more inclined to develop a sense of self-efficacy. This finding supports several previous studies

| Path | Effect | S.E. |

|

Bias-corrected 95% CI | Percentile 95% CI | ||

| Lower | Upper | Lower | Upper | ||||

|

|

0.210 | 0.049 | 0.001 | 0.198 | 0.297 | 0.203 | 0.366 |

|

|

0.245 | 0.037 | 0.001 | 0.118 | 0.267 | 0.117 | 0.281 |

|

|

0.153 | 0.076 | 0.014 | 0.092 | 0.175 | 0.083 | 0.167 |

Table 5. Indirect analysis.

demonstrate a greater likelihood of persevering in their endeavours, especially in the face of obstacles

The subsequent hypotheses, H5 and H6, aim to ascertain the relationship between parenting style, self-efficacy, and academic motivation. This investigation lends support to some earlier research

The following hypothesis, H7, is that academic motivation positively influences academic resilience. The result confirmed and supported the findings of Zhang

The findings of the study showed that academic motivation is another significant partial mediating variable, which is consistent with the claim made by this study. This study confirmed that the significance of motivation is underlined in the relationship between academic resilience and parenting style. Students who are motivated are more likely to put in consistent effort to achieve the academic goals they have set for themselves. They are internally motivated to achieve success and are willing to put in long hours of labour even when confronted with obstacles. According to Skinner

The results of the study also indicated that self-efficacy and academic motivation played a mediating role in a sequential manner, which is a very noteworthy outcome. This finding suggests that the influence of parenting style on academic resilience is mediated by self-efficacy and academic motivation in a sequential manner. Within the context being discussed, three notable mediating roles have been identified. The mediating role of self-efficacy is the largest, which is consistent with the notion that self-efficacy is the most essential factor in influencing behaviour change. In addition, this result is similar to that of Findyartini, Greviana

In addition, it was discovered that adolescents’ self-efficacy contributed more to academic motivation than parenting style. This may suggest that academic motivation was primarily derived from adolescents’ self-efficacy in the resilience process due to their perceived ability to overcome obstacles in academic resilience

based on social cognitive theory, the results of this study may contribute to the advancement of knowledge regarding resilience behaviours.

based on social cognitive theory, the results of this study may contribute to the advancement of knowledge regarding resilience behaviours.

Conclusions

This article adds to the body of research in two ways that are theoretical. On the one hand, this study’s results show that parenting style has a positive correlation with academic resilience. This may help us learn more about how parenting style affects academic resilience. In particular, adolescents who can get care from their parents may change the ways they deal with stress and become more resilient while at college

Limitations and future studies

Future researchers should take into account the potential limitations of this work.

- The study primarily employed a cross-sectional study design, which limits our ability to establish causal relationships between the variables. A sample taken at one moment in time, especially a framework with the mediator(s), may not be representative of the population at other points in time. If the sample does not adequately reflect the larger population, this can lead to biased conclusions. Subsequent investigations may prioritize longitudinal studies as a means to delve into the correlation between parenting style and academic resilience.

- Self-reported metrics will always be subjective. This tendency for people to present themselves in a more favorable light, whether conscious or unconscious, is known as social desirability bias. Furthermore, selfreported statistics rely on the person’s ability to correctly remember and record feelings, behaviors, or experiences. This recall may not be perfect, which could imply that the information is incorrect. Use qualitative techniques like focus groups and conversations. Some of these can provide more information about what students have gone through and how they perceive things than a questionnaire.

- The suggested theoretical model was exclusively evaluated in relation to a sample that was picked from four colleges, thereby restricting the extent to which the findings might be generalized. In order to enhance the credibility and reliability of the model, it is imperative to conduct additional validation using varied samples obtained from a broader range of universities in future research endeavors.

- This study aims to investigate the relationship between parenting style and academic resilience, specifically focusing on the mediating roles of self-efficacy and academic motivation. Nevertheless, it is important to acknowledge that there are additional variables that have influence on academic resilience, including but not limited to academic stress, self-esteem, and peer relationships. In order to enhance the persuasiveness of findings and recommendations for practical application, future research endeavours should incorporate a broader range of variables.

- Different ages and genders perform differently on regulatory emotional self-efficacy, and future study can differentiate the association of academic resilience on regulatory emotional self-efficacy based on age and gender.

Data availability

The data are not publicly available due to the University of Malaya Research Ethics Committee rules and regulations. The data that support the findings of this research are available upon reasonable request from the corresponding author and with permission of the University of Malaya Research Ethics Committee.

Received: 2 December 2023; Accepted: 24 February 2024

Published online: 06 March 2024

Published online: 06 March 2024

References

- Greene, R. Human Behavior Theory: A Resilience Orientation (NASW Press, 2002).

- Bonanno, G. A. et al. Weighing the costs of disaster: Consequences, risks, and resilience in individuals, families, and communities. Psychol. Sci. Public Interest 11(1), 1-49 (2010).

- Vance, A., Pendergast, D. & Garvis, S. Teaching resilience: A narrative inquiry into the importance of teacher resilience. Pastor. Care Educ. 33(4), 195-204 (2015).

- Rudd, G., Meissel, K. & Meyer, F. Measuring academic resilience in quantitative research: A systematic review of the literature. Educ. Res. Rev. 34, 100402 (2021).

- Brewer, M. L. et al. Resilience in higher education students: A scoping review. High. Educ. Res. Dev. 38(6), 1105-1120 (2019).

- Bandura, A. Social cognitive theory of moral thought and action. In Handbook of Moral Behavior and Development 69-128 (Psychology Press, 2014).

- Al-Qadasi, N. et al. Factors influencing entrepreneurial intention of university students in Yemen: The mediating role of entrepreneurial self-efficacy. Front. Psychol. 14, 1111934 (2023).

- Abdolrezapour, P., Jahanbakhsh Ganjeh, S. & Ghanbari, N. Self-efficacy and resilience as predictors of students’ academic motivation in online education. Plos One 18(5), e0285984 (2023).

- Hayat, A. A. et al. Relationships between academic self-efficacy, learning-related emotions, and metacognitive learning strategies with academic performance in medical students: A structural equation model. BMC Med. Educ. 20(1), 1-11 (2020).

- Karakose, T. et al. Assessment of the relationships between prospective mathematics teachers’ classroom management anxiety, academic self-efficacy beliefs, academic amotivation and attitudes toward the teaching profession using structural equation modelling. Mathematics 11(2), 449 (2023).

- Murayama, K. A reward-learning framework of knowledge acquisition: An integrated account of curiosity, interest, and intrin-sic-extrinsic rewards. Psychol. Rev. 129(1), 175 (2022).

- Wang, Q., Lee, K. C. S. & Hoque, K. E. The mediating role of classroom climate and student self-efficacy in the relationship between teacher leadership style and student academic motivation: Evidence from China. Asia Pac. Educ. Res. 32(4), 561-571 (2023).

- Baumrind, D. Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Dev. 37, 887-907 (1966).

- Bowlby, J. Attachment and Loss (Random House, 1969).

- Bandura, A. & Walters, R. H. Social Learning Theory Vol. 1 (Prentice Hall, 1977).

- Rohner, R. P. The Warmth Dimension: Foundations of Parental Acceptance-Rejection Theory (Sage Publications Inc, 1986).

- Baumrind, D. Effective parenting during the early adolescent transition. In Family Transitions 111-163 (Routledge, 2013).

- Hill, N. E. & Wang, M.-T. From middle school to college: developing aspirations, promoting engagement, and indirect pathways from parenting to post high school enrollment. Dev. Psychol. 51(2), 224 (2015).

- Bouffard, T. & Labranche, A.-A. Profiles of parenting autonomy support and control: A person-centered approach in students’ adjustment to the transition to middle school. J. Early Adolesc. 43(7), 908-946 (2023).

- Mullins, J. L., Zhou, E. & Michalska, K. J. How parental support affects Latina girls during the COVID-19 pandemic. Soc. Psychol. (2023).

- Nie, T., Yan, Q. & Chen, Y. Authoritative parenting style and proactive behaviors: Evidence from China?. Sustainability 14(6), 3435 (2022).

- Rohmalimna, A., Yeau, O. & Sie, P. The role of parental parenting in the formation of the child’s self-concept. World Psychol. 1(2), 36-45 (2022).

- Stavrulaki, E., Li, M. & Gupta, J. Perceived parenting styles, academic achievement, and life satisfaction of college students: The mediating role of motivation orientation. Eur. J. Psychol. Educ. 36, 693-717 (2021).

- Casino-García, A. M., Llopis-Bueno, M. J. & Llinares-Insa, L. I. Emotional intelligence profiles and self-esteem/self-concept: An analysis of relationships in gifted students. Int. J. Environ. Res. Public Health 18(3), 1006 (2021).

- Morales-Rodríguez, F. M. Fear, stress, resilience and coping strategies during COVID-19 in Spanish university students. Sustainability 13(11), 5824 (2021).

- Sökmen, Y. The role of self-efficacy in the relationship between the learning environment and student engagement. Educ. Stud. 47(1), 19-37 (2021).

- Hu, X. & Yeo, G. B. Emotional exhaustion and reduced self-efficacy: The mediating role of deep and surface learning strategies. Motiv. Emot. 44(5), 785-795 (2020).

- Bandura, A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychol. Rev. 84(2), 191 (1977).

- Block, M. et al. Using self-efficacy theory to facilitate inclusion in general physical education. J. Phys. Educ. Recreat. Dance 81(3), 43-46 (2010).

- Romano, L. et al. Academic resilience and engagement in high school students: The mediating role of perceived teacher emotional support. Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 11(2), 334-344 (2021).

- Amrai, K. et al. The relationship between academic motivation and academic achievement students. Procedia Soc. Behav. Sci. 15, 399-402 (2011).

- Uygur, S. S., Asici, E. & Kocer, M. Prediction of academic resilience in adolescents through academic, social and emotional selfefficacy and gender. Res. Pedagogy 13(1), 251-266 (2023).

- Aliyev, R., Akbaș, U. & Özbay, Y. Mediating role of internal factors in predicting academic resilience. Int. J. School Educ. Psychol. 9(3), 236-251 (2021).

- Naghsh, Z., Hashemi, Z. & Kadkhodaie, M. The mediating role of locus of control in the relationship between parenting styles and emotional and academic resilience. Ment. Health Res. Pract. 2(1), 38-50 (2023).

- Gu, J. et al. Strength-based parenting and academic buoyancy: A short-term longitudinal chain mediation model. Curr. Psychol. 1-8 (2023).

- Rahiem, M. D. Remaining motivated despite the limitations: University students’ learning propensity during the COVID-19 pandemic. Child. Youth Serv. Rev. 120, 105802 (2021).

- Ahmed, F. L. & Mingay, D. Relationship between helicopter parenting and psychological wellbeing in college students. Int. J. Soc. Res. Innov. 7(1), 49-70 (2023).

- Soner, A. The relations among university students’ academic self-efficacy, academic motivation, and self-control and self-management levels. Int. J. Educ. Lit. Stud. 7(4), 23-34 (2019).

- Wang, Q., Lee, K. C. S. & Hoque, K. E. The effect of classroom climate on academic motivation mediated by academic self-efficacy in a higher education institute in China. Int. J. Learn. Teach. Educ. Res. 19(8), 194-213 (2020).

- Nurettin, K. The relationship between academics’ personality traits and accounting students’ academic motivation and academic self-efficacy. J. Account. Tax. Stud. 16, 53-67 (2023).

- Bozgün, K. & Baytemir, K. Academic self efficacy and dispositional hope as predictors of academic procrastination: The mediating effect of academic intrinsic motivation. Particip. Educ. Res. 9(3), 296-314 (2021).

- Jian, Z. Sustainable engagement and academic achievement under impact of academic self-efficacy through mediation of learning agility-evidence from music education students. Front. Psychol. 13, 899706 (2022).

- Rachmawati, I. et al. Do social support and self-efficacy correlate with academic resilience among adolescence?. Int. J. Learn. Change 13(1), 49-62 (2021).

- Huang, H. et al. The association between perfectionism and academic procrastination among undergraduate nursing students: The role of self-efficacy and resilience. Nurs. Open 10(10), 6758-6768 (2023).

- Wu, F. et al. Self-efficacy and subjective task values in relation to choice, effort, persistence, and continuation in engineering: An Expectancy-value theory perspective. Eur. J. Eng. Educ. 45(1), 151-163 (2020).

- Tran, T., Nguyen, S. & Nguyen, L. Academic motivation of first-year pedagogical students in Vietnam: Case study. Eur. J. Contemp. Educ. 12(1), 230-252 (2023).

- Jan, F., Salik, R. & Iqbal, N. Parenting style, academic motivation and future orientation among university students. Hum. Nat. J. Soc. Sci. 4(2), 504-515 (2023).

- Lee, L. M. A. & Datu, J. A. D. Exploring the associations of parenting styles and perceived filial piety with grit among selected Hong Kong undergraduate students. Asia Pac. J. Couns. Psychother. 13(2), 134-144 (2022).

- Huang, H. et al. The mediating effects of coping style and resilience on the relationship between parenting style and academic procrastination among Chinese undergraduate nursing students: A cross-sectional study. BMC Nurs. 21(1), 1-10 (2022).

- Lan, L. & Wang, X. Parental rejection and adolescents’ learning ability: A multiple mediating effects of values and self-esteem. Behav. Sci. 13(2), 143 (2023).

- Nugraha, M. F. et al. Students with part time job: Whether academic motivation can mediate the effects of workplace burnout on their academic resilience: English. Middle East. J. Res. Educ. Soc. Sci. 4(2), 11-23 (2023).

- Mohan, V. & Verma, M. Self-regulated learning strategies in relation to academic resilience. Voice Res. 27, 34 (2020).

- Ayasrah, J. I. & Albalawi, K. N. Academic resilience and its relationship with academic achievement of the first-year students of university. J. Posit. School Psychol. 6(11), 2647-2666 (2022).

- Yan, Y. & Gai, X. High achievers from low family socioeconomic status families: Protective factors for academically resilient students. Int. J. Environ. Res. Public Health 19(23), 15882 (2022).

- Bülow, A. et al. Universal ingredients to parenting teens: Parental warmth and autonomy support promote adolescent well-being in most families. Sci. Rep. 12(1), 16836 (2022).

- Shane-Simpson, C. et al. Relationships among study guide format, academic motivation, self-efficacy, and student grades. Teach. Psychol. (2022).

- Deng, X. et al. Relations between different career-development profiles, academic self-efficacy and academic motivation in adolescents. Educ. Psychol. 42(2), 259-274 (2022).

- Lin, S., Longobardi, C. & Bozzato, P. The impact of academic self-efficacy on academic motivation: The mediating and moderating role of future orientation among Italian undergraduate students. In Academic Self-efficacy in Education: Nature, Assessment, and Research 191-209 (Springer, 2022).

- Bandura, A. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annu. Rev. Psychol. 52(1), 1-26 (2001).

- Dubovi, A. S. & Sheu, H.-B. Testing the effectiveness of an SCT-based training program in enhancing health self-efficacy and outcome expectations among college peer educators. J. Couns. Psychol. 69(3), 361 (2022).

- Wicaksono, B. H. et al. I like language assessment: EFL learners’ voices about self-assessment, self-efficacy, grit tendencies, academic resilience, and academic demotivation in online instruction. Lang. Test. Asia 13(1), 37 (2023).

- Rengifo, M. & Laham, S. M. Careful what you wish for: The primary role of malicious Envy in Predicting Moral Disengagement. Motiv. Emot. 46(5), 674-688 (2022).

- Chen, X., Allen, J. L. & Hesketh, T. The influence of individual, peer, and family factors on the educational aspirations of adolescents in rural China. Soc. Psychol. Educ. https://doi.org/10.1007/s11218-023-09765-3 (2023).

- Buri, J. R. Parental authority questionnaire. J. Personal. Assess. 57(1), 110-119 (1991).

- Harter, S. A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. Dev. Psychol. 17(3), 300 (1981).